この前の城福さんのインタヴュー(http://number.bunshun.jp/articles/-/822436 … ) に関してピカソの例を出しながら守破離について触れたけれど、それについて少しまとめておこう。

むしろ、ピカソの例が出るまで守破離というのが文脈の中の意味としては理解しても何か、いまひとつピンと来なかった。恥ずかしい話、日本の古典に関しては無知に等しいので、自分が少し知っている文脈に置き換えてみると、なんとなくその言葉の意味が掴めるかなあ、ということで、少し書いてみよう。

近代の絵画芸術は、基本的にリアリズム、つまり、どれだけ本物のように見えるか、というところを突きつけるべく発展してきた。遠近法しかり、光の描き方しかり。その前提が崩れ始めたのが、だいたい19世紀の後半ということになる。ピカソはその最後の世代にあたる。

ちょうどピカソが生まれた1880年代は網膜のとらえた光をそのまま再現しようとする印象派の時代でもあり、その「光をそのまま再現する」という試みはこれまでの「本物のように見せる」という絵画における前提を覆すものであって、同時代人から受け入れられるのには、だいぶ時間がかかった。

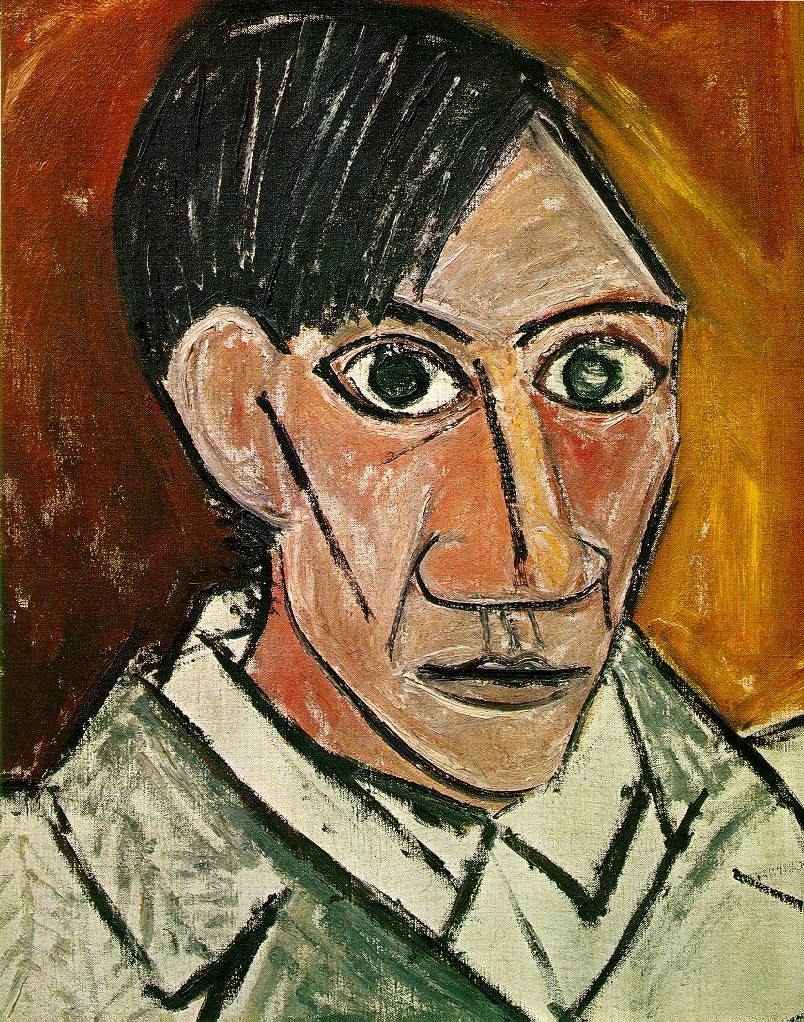

つまり、絵画における基本、守破離の「守(=基本を守る)」に当たる部分は、この近代絵画の前提である、いかに「本物のように見えるか」という技術のマスターのことを指す。遠近法、デッサン、色彩、画材の取り扱いなど。。。ピカソは親が絵画の教師ということもあって、10代前半でそれを習熟していた。

アヴァンギャルド(前衛芸術)と呼ばれる芸術は、基本的に「過激であること」捉えられることが多いが、実際は、そのパラダイムの基準となるものに疑問を投げかけ、その基準となるものに対する認識をズラすことが本来の目的であり、ピカソは19世紀末から始まったこの大きな波に乗り続けた人だった。

例えば、ゴーギャンがやった作業は、遠近法を取り除くことで、色彩の濃淡だけで平面に描くことだった。それは、つまり「リアリズム」という近代絵画の前提に対するひとつの疑問の提示だった。余談で言えば、この時期に日本の浮世絵が西洋絵画のアヴァンギャルド派にもてはやされたのも、それが西洋絵画・芸樹という歴史的文脈の外側から違ったパーセペクティヴ(遠近法・視点)を提示したからだった。ピカソは、早々と大学を辞めた後、これらの画家たちと交友を広めながらスタイル変えていく。

つまり、この時期からピカソは守破離の「破(=応用)」の時期に入って行くことになる。ピカソがさまざまなキュビズムなどのパラダイムの代表のように語られるが、他にも似たような画家がいたにもかかわらずピカソが圧倒的だったのは、おそらくその天才的なデッサン力や構成力や色を使い分けるテクニックという基本の部分の差だったはずである。

では、そのように次々と新しいピリオドを作ったピカソは、その時代のパラダイム(主流となる考え方・常識のベースとなるもの)を変化させていったからといって、守破離の「離(パラダイムからの脱却・自由)」の段階に入ったかといえば、そうでもない。それは彼の晩年の時期になってからである。

というのも、そのパラダイムを変化させるというのは、アヴァンギャルド(前衛芸術)の主題であり、その目的時代が近現代の芸術史の歴史の中に囚われていることを意味する。ピカソが守破離の「離」にいたったのは、彼が「ようやく子供のような絵が描けるようになった」と言えるようになった晩年の時期だろう。

ものごころがつくころから近代芸術の基礎を徹底的に叩き込まれたピカソが最後に辿り着いたのは、その技術を全く取り除いた純粋な線を描くことだった。さまざまな試行錯誤を50年以上続けてきて、初めてその技術を無視できるようになるほどまで、ピカソはその基本を叩きこまれていたということになる。